Cuando los árabes se expandieron por el norte de África a finales del siglo VII, consiguieron alcanzar Túnez muy pronto para llegar luego mucho más lejos hacia el oeste, hasta Marruecos. En el verano del año 710 un general bereber -Tariq ibn Ziyad-, al servicio del gobernador árabe entonces de Túnez, enviaría a su fiel subordinado Tarif ibn Malluk a cruzar el estrecho -unos 14 kilómetros- que separaba Europa de África. Un funcionario del reino visigodo de Hispania llamado Yulian, que residía en Tánger, contribuiría a facilitar a los sarracenos los barcos que éstos necesitaban para cruzar ese estrecho. Quería el arribista y felón Yulian que sus nuevos aliados árabes pudieran ver lo fácil que era llegar al otro lado del estrecho, entrar en sus ciudades y observar las pocas o nulas defensas militares de Hispania. Alcanzaría Malluk una pequeña isla frente a una población que hoy lleva su nombre, Tarifa. Se maravilló tanto de lo que vio, que regresó pronto para contarle a Tariq ibn Ziyad las inexistentes dificultades de pasar al otro lado y conquistarlo. El general bereber se lo acabaría relatando al gobernador árabe Musa-ben-Nusayr que, a su vez, se lo transmitiría al gran califa árabe de todos los creyentes en Damasco, Al-Walid. Así fue cómo, a pesar de lo arriesgado por lo poco consolidado del imperio islámico en el norte de África, el gran califa terminaría aprobando, justo un año después, la expedición invasora árabe para cruzar el estrecho.

Al comprender el rey visigodo Rodrigo que la invasión musulmana de Hispania era más importante de lo que parecía, marcharía entonces veloz hacia el sur de la península reclutando nobles, soldados y mercenarios para luchar. Sin embargo, las tropas bereberes, judías y árabes habían llegado ya al gran monte de Calpe -luego llamado Gibraltar-, un enorme peñasco visible desde casi todas las orillas del estrecho. Allí, en abril del año 711, Tariq ibn Ziyad hizo suya esa península elevada que acabaría llevando su nombre, Monte Tariq (Gibraltar). Mientras, se desplazaba don Rodrigo hacia ese lugar con unas tropas reclutadas de alrededor de 40.000 hombres. Los árabes invasores -unos 25.000 soldados- se dirigían ahora a la antigua ciudad de Híspalis, la visigoda ciudad de Sevilla, camino hacia el ansiado norte peninsular. Justo entonces se encontraron los dos ejércitos, a unos cien kilómetros de Gibraltar, muy cerca al parecer de la actual población gaditana de Arcos de la Frontera. En este lugar, a finales de julio del año 711, en la conocida como batalla del río Guadalete, el rey don Rodrigo, el último rey visigodo de Hispania, terminaría perdiendo una batalla, un reino y hasta su vida. A causa, sobre todo, de que una cuarta parte de sus hombres acabaron traicionándolo, pasándose al enemigo. Traición apoyada por los intereses de algunos nobles visigodos, decididos por entonces a sustituir al rey Rodrigo. Nobles ingenuos que no vieron la hábil estrategia musulmana en esa sutil colaboración aparente.

Pero, diez años más tarde, una parte de ese pueblo visigodo, ahora ya arrasado y conquistado totalmente, se había refugiado en las altas y difíciles montañas del norte de Hispania. Y, entonces, lanzarían un grito de lucha y pasión convirtiendo una imposible reconquista -los árabes habían alcanzado ya toda la península salvo esos pequeños reductos norteños- en una de las gestas épicas más originales, largas y desarrolladas de toda la historia de la Humanidad. Porque entonces una cultura y una búsqueda de identidad, de un reino único, de un sentido histórico, de una lucha y de un carácter, surgiría de la vocación de aquellos hombres -herederos del reino visigodo de Toledo- por alcanzar a crear un nuevo pueblo y su nuevo sentido cultural en el mundo. Así se llegarían a fraguar los antiguos reinos de León, de Pamplona, de Aragón o de Castilla. Y así también, durante casi 800 años, se sucedieron hombres y mujeres que entregaron sus hijos a una permanente dádiva sagrada: reconquistar todo lo que una vez llegó a ser su solar patrio. Para ello crearon ciudades, iglesias, murallas, puentes..., pero, ahora, con su propio nuevo Arte evolucionado de entonces, arte que sobrevendría así de una mezcolanza de ideas, artistas, estilos, experiencias e ilusión conquistadora. Así, en la provincia de León, cerca de la población de Gradefes, en lo que acabaría siendo la ruta medieval más importante de Europa -el Camino de Santiago-, se construiría en el año 913 el románico Monasterio de San Miguel de Escalada...

Para hacerlo llegaron del sur arabizado unos monjes cristianos que habían asimilado parte de las innovaciones arquitectónicas orientales de los árabes. Estos mozárabes -cristianos que residian en zona musulmana- utilizaron entonces los restos abandonados de las antiguas columnas romanas o de las lápidas de mármol para confeccionar, ahora, su propio diseño en estilo mozárabe, un nuevo estilo caracterizado por los arcos en tipo de herradura que tanto abundaban además en el Al Ándalus invasor. De ese modo surgieron extraordinarias construcciones basadas tanto en los antiguos elementos visigodos prerrománicos como en los nuevos románicos, pero todo diseñado y modelado con la particular, decorativa y nueva tendencia mozárabe. Otra muestra genial de esa cultura sobrevenida en el itinerario reconquistador lo fue la iglesia románica de San Baudelio de Berlanga. Este pequeño templo cristiano posee en su centro un curioso pilar que, como tronco de una sagrada palmera, vierte sus ramas hacia todas las esquinas decoradas de su románica construcción. Disponían estos templos en sus paredes de unos frescos con un estilo muy particular, prerrománico aún, lo que por entonces los convertían en verdaderos museos antiguos en aquel arte anterior al románico.

A principios del siglo XX unos mediadores en Arte, representando intereses norteamericanos, consiguieron comprar esas extraordinarias pinturas encastradas en la medieval pared milenaria. Los propietarios particulares se las vendieron sin problema y el Estado español de entonces, año 1925, no puso ningún reparo en la artística transacción comercial. Pero años después, en 1957, el Estado español quiso recuperarlos. A los americanos había que darles ahora, a cambio, alguna obra artística parecida, algo para que los frescos milenarios pudieran ser expuestos ya en el museo del Prado. Existía una derruida y abandonada ermita románica en tierras de Segovia, existían dos realmente. Quizá por eso tampoco dolió mucho a las conciencias que participaron por entonces en ese tráfico cultural. Los representantes del Metropolitan de Nueva York -dueños de los frescos- no pusieron ningún inconveniente en que, a cambio de los frescos de San Baudelio, se llevaran -piedra a piedra- el ábside de la ermita de San Martín de Fuentidueña. Y así se hizo, una por una se fueron desmantelando las piedras medievales del ábside románico para transportarlas a Nueva York. Y allí, en una construcción improvisada, mezclada de estilos, el museo norteamericano instalaría las piedras segovianas en unas nuevas galerías construidas a las que denominaron Los Claustros. Original establecimiento artístico-turístico para llevar parte de una cultura milenaria a sus curiosos y ávidos clientes neoyorquinos.

Pero, diez años más tarde, una parte de ese pueblo visigodo, ahora ya arrasado y conquistado totalmente, se había refugiado en las altas y difíciles montañas del norte de Hispania. Y, entonces, lanzarían un grito de lucha y pasión convirtiendo una imposible reconquista -los árabes habían alcanzado ya toda la península salvo esos pequeños reductos norteños- en una de las gestas épicas más originales, largas y desarrolladas de toda la historia de la Humanidad. Porque entonces una cultura y una búsqueda de identidad, de un reino único, de un sentido histórico, de una lucha y de un carácter, surgiría de la vocación de aquellos hombres -herederos del reino visigodo de Toledo- por alcanzar a crear un nuevo pueblo y su nuevo sentido cultural en el mundo. Así se llegarían a fraguar los antiguos reinos de León, de Pamplona, de Aragón o de Castilla. Y así también, durante casi 800 años, se sucedieron hombres y mujeres que entregaron sus hijos a una permanente dádiva sagrada: reconquistar todo lo que una vez llegó a ser su solar patrio. Para ello crearon ciudades, iglesias, murallas, puentes..., pero, ahora, con su propio nuevo Arte evolucionado de entonces, arte que sobrevendría así de una mezcolanza de ideas, artistas, estilos, experiencias e ilusión conquistadora. Así, en la provincia de León, cerca de la población de Gradefes, en lo que acabaría siendo la ruta medieval más importante de Europa -el Camino de Santiago-, se construiría en el año 913 el románico Monasterio de San Miguel de Escalada...

Para hacerlo llegaron del sur arabizado unos monjes cristianos que habían asimilado parte de las innovaciones arquitectónicas orientales de los árabes. Estos mozárabes -cristianos que residian en zona musulmana- utilizaron entonces los restos abandonados de las antiguas columnas romanas o de las lápidas de mármol para confeccionar, ahora, su propio diseño en estilo mozárabe, un nuevo estilo caracterizado por los arcos en tipo de herradura que tanto abundaban además en el Al Ándalus invasor. De ese modo surgieron extraordinarias construcciones basadas tanto en los antiguos elementos visigodos prerrománicos como en los nuevos románicos, pero todo diseñado y modelado con la particular, decorativa y nueva tendencia mozárabe. Otra muestra genial de esa cultura sobrevenida en el itinerario reconquistador lo fue la iglesia románica de San Baudelio de Berlanga. Este pequeño templo cristiano posee en su centro un curioso pilar que, como tronco de una sagrada palmera, vierte sus ramas hacia todas las esquinas decoradas de su románica construcción. Disponían estos templos en sus paredes de unos frescos con un estilo muy particular, prerrománico aún, lo que por entonces los convertían en verdaderos museos antiguos en aquel arte anterior al románico.

A principios del siglo XX unos mediadores en Arte, representando intereses norteamericanos, consiguieron comprar esas extraordinarias pinturas encastradas en la medieval pared milenaria. Los propietarios particulares se las vendieron sin problema y el Estado español de entonces, año 1925, no puso ningún reparo en la artística transacción comercial. Pero años después, en 1957, el Estado español quiso recuperarlos. A los americanos había que darles ahora, a cambio, alguna obra artística parecida, algo para que los frescos milenarios pudieran ser expuestos ya en el museo del Prado. Existía una derruida y abandonada ermita románica en tierras de Segovia, existían dos realmente. Quizá por eso tampoco dolió mucho a las conciencias que participaron por entonces en ese tráfico cultural. Los representantes del Metropolitan de Nueva York -dueños de los frescos- no pusieron ningún inconveniente en que, a cambio de los frescos de San Baudelio, se llevaran -piedra a piedra- el ábside de la ermita de San Martín de Fuentidueña. Y así se hizo, una por una se fueron desmantelando las piedras medievales del ábside románico para transportarlas a Nueva York. Y allí, en una construcción improvisada, mezclada de estilos, el museo norteamericano instalaría las piedras segovianas en unas nuevas galerías construidas a las que denominaron Los Claustros. Original establecimiento artístico-turístico para llevar parte de una cultura milenaria a sus curiosos y ávidos clientes neoyorquinos.

Y después de haber tenido algunos reinos díscolos aquellos herederos del rey malogrado don Rodrigo, también de haberse peleado entre ellos, de haber perdido batallas o de ganarlas, de haber escrito en lenguas diferentes las mismas historias, de haber creado una misma cultura, un mismo estilo, una misma tendencia y un mismo Arte, después de todo eso, y del paso de los años, el sueño de terminar por recuperar el reino visigodo perdido habría acabado, por fin, en el año 1492. Este mismo año algunos hombres descendientes de aquella gente trastornada por la frontera, por el nuevo espíritu de frontera, por la lucha, por la repoblación, por la mezcla y por la vida, consiguieron otro motivo ahora para poder seguir viviendo hacia adelante... Quizás fuese por esto mismo, seguir hacia adelante, por lo que pudieron conseguirlo. De este modo, fue como mantuvieron su pasión conquistadora descubriendo, ahora, un nuevo mundo hacia el oeste... Fue ésta aquella misma pasión que creyeron perder, sin embargo, mucho tiempo antes en aquel fatídico verano del año 711, pero que sólo acabaría siendo una anécdota histórica más, una pausa de siglos, algo absolutamente extraordinario y grandioso en el poderoso destino que acabaron por forjarse.

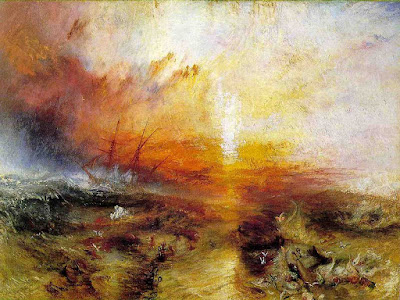

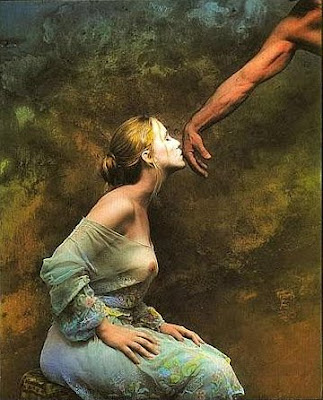

(Cuadro Don Rodrigo cabalgando un caballo blanco en la batalla del Guadalete, 1858, del pintor español Marcelino de Unceta y López; Fotografía del Peñon de Gibraltar, visto desde España; Grabado con la imagen de la caudilla Kahina, guerrera bereber resistente al Islam; Fotografía del Monasterio de San Miguel de Escalada, León, estilo románico y mozárabe, siglo X; Frescos de la Iglesia de San Baudelio, Casillas de Berlanga, Soria: El elefante cargando un Castillo, El cazador, siglo X, prerrománico y románico, actualmente en el Museo del Prado, Madrid; Fotografía del interior de San Baudelio, actualidad; Fotografía de las ruinas de la iglesia románica de San Martín, Fuentidueña, Segovia, con los andamios cubriendo el ábside para desmontarlo, años cincuenta; Fotografía actual de las ruinas de San Martín, Segovia; Fotografía del ábside de San Martín montado y restaurado, Los Claustros, Museo Metropolitan de Arte, Nueva York; Fotografía de Los Claustros, Museo Metropolitan de Arte, Nueva York.)