El poeta irlandés William Butler Yeats (1865-1939) publicó en el año 1924 su famoso soneto Leda y el Cisne. En su poema modernista describe la seducción de Zeus a la hermosa ninfa Leda. Cuando esta ninfa griega caminaba una vez junto al río Eurotas se le presenta de repente un grandioso, armonioso y bello cisne blanco. Éste, sagaz, se le acerca temeroso aduciendo que una terrible águila le persigue sin piedad. Entonces la confiada Leda le acaba ofreciendo su tierna compasión tan ingenua. De ese modo, le deja sentir ella la maravillosa calidez de su cuerpo. Hábilmente Zeus termina por seducirla con su dulce apariencia inofensiva, absolutamente insidiosa, carnal e interesada. Trataría el poeta Yeats con sus versos encontrar una respuesta mitológica a los grandes problemas del mundo. En este poema compendia una visión global del mundo que tuviera el poeta irlandés, pero una visión más histórica y social que íntima o personal. Lo resumiría una vez Yeats con esta frase alegórica: Todo acabará irremediablemente perdiéndose ante el engaño, la insidia y la violencia... (se refería a la pérdida de Irlanda por Gran Bretaña ocasionada por los años difíciles y duros de mala convivencia.)

De pronto un golpe: las

alas se agitan aún más

sobre la mujer temblando,

acarician sus muslos

las palmas oscuras, su nuca,

que el pico sujeta

firme, estrecha ahora el pecho

contra el pecho.

¿Cómo podrían los dedos

aterrados, débiles,

alejar a esta gloria

emplumada de sus muslos

entreabiertos?

¿Y cómo puede el cuerpo,

enfrentado a ese blanco torrente,

no sentir contra su pecho

los latidos de su extraño corazón?

Un estremecimiento en las

entrañas y se engendran

el muro echado abajo, el

techo y torre ardiendo

y Agamenón muerto.

Atrapada

y dominada por la sangre

salvaje del aire,

¿habrá ella recibido, además

de su fuerza,

cierto saber antes de que el dios,

ahora satisfecho, la dejara caer?

Leda y el Cisne, del poeta William Butler Yeats, 1924.

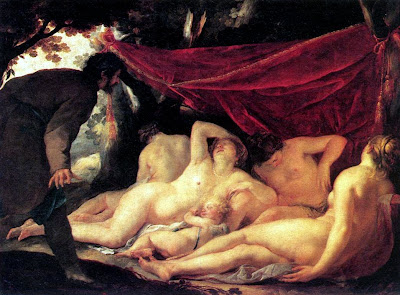

Desde el Renacimiento los pintores -Leonardo y Miguel Ángel- habían tratado de combinar la imagen de la inocente Leda con la del seductor cisne-dios. Su representación iconográfica no dejaba por entonces de connotar una erótica manifiesta en la sinuosa forma del ave, ahora falsamente candorosa. Su blancura, su cuello alargado, su plumaje sedoso y abultado, serían unos rasgos que acercarían su imagen a una evidente simbología sexual. Los creadores lo sabían y llegaron a eternizar de alguna forma esa estética en sus lienzos. Pero, claro, siempre y cuando la sutileza y la habilidad lo permitieran artísticamente. Sin embargo, la figura tan seductora del cisne, su alarde zoofílico, no permitieron que esas representaciones fueran aceptadas, salvo que éstas no dejaran traslucir demasiado ese evidente sentido sexual. Miguel Ángel crea en el año 1530 un boceto que otros creadores después vieron como la más sutil, bella, armoniosa o grandiosa forma de representar el mito. Así fue como Miguel Ángel compuso la más extraordinaria forma de plasmar en un lienzo una escena tan insinuante. El gran pintor Rubens (su taller propiamente) compuso en el año 1599 su obra Leda y el Cisne en homenaje al insigne maestro florentino. Otros también lo harían, o lo intentarían. Pero la historia del Arte no conseguiría que prosperara esa visión insinuante más allá de la belleza conseguida de Miguel Ángel, una visión que éste hiciera con esa representación sexual tan eróticamente sublime. Es decir, con esa forma de crear que sólo tienen los grandes para obtener al mismo tiempo belleza y claridad, mensaje erótico y aceptación artística. ¿Se pudo conseguir hacer después lo mismo? Nunca. En otras obras de este mito se observa o a la bella mujer alejada del cisne -un símbolo sagrado entre lo humano y lo divino-, o apenas tocando ella tiernamente parte de él -un alarde insinuado-, o se ve la burda forma de combinar lo explícito con lo mítico, es decir, de realizar una obra sexualmente impactante -a veces artística- para llegar a decir con dentelladas lo que pudo ser dicho con calma.

Sin embargo, el mito legendario sí que pudo expresar en su relato lo que era aquello sin problemas. La mitología lo relataba muy claro y lo pudo exhibir así, de esa forma tan explícita con que lo contaba. Porque fue entonces el deseo más desaforado lo que llevaría al dios griego a transformarse en un sensual cisne blanco. Porque fue un engaño lo que le llevaría hasta Leda para obtener una satisfacción sexual. Así, como la vida misma, como la misma historia de siempre. Luego aquella unión inapropiada llevaría a producir las consecuencias más funestas entre su descendencia... Según el mito, Leda concebiría dos huevos, uno de su esposo y otro de su amante-ave. De uno nacería Clitemnestra -esposa adúltera y asesina-, del otro Helena -amante propicia para una guerra-. Ambas provocarían el mayor desastre legendario y causarían el más desafortunado trance bélico -carente de sabiduría- que acabaría con Troya y con el rey griego que promoviera esta guerra, Agamenón. Y ese fue el sentido que el poeta irlandés quiso expresar en su verso modernista: que las intenciones engañosas, aunque apasionadas y justificables a veces, terminarán siempre luego en contra de quienes las crearon o promovieron -el poeta hacía referencia a la independencia de Irlanda frente a las cariñosas insinuaciones históricas de Gran Bretaña-. Tan sólo el Arte -la poesía y la pintura- conseguirá con sus obras poder trasladar un sentido pasional, visceral y escatológico a otro sublime, universal, bello o emocionalmente reconocible...

(Obra Leda y el Cisne, después de Miguel Ángel, autor desconocido, siglo XVI, National Gallery, Londres; Óleo de Rubens, Leda y el Cisne, 1599, Galería de Pinturas de Dresde, Alemania; Cuadro del pintor simbolista Gustave Moreau, Leda y el Cisne, 1865; Escultura griega Leda y el Cisne, siglo I a.C., escuela ática, Museo Arqueológico de Venecia; Lienzo Leda y el Cisne, 1660, del pintor barroco Pier Francesco Mola, National Gallery; Obra Leda y el Cisne, 1886, del pintor Johann Hofman, Melbourne; Óleo Leda y el Cisne, 1560, Paolo Veronese, Museo Fesch, Ajaccio, Córcega; Obra Leda con el cisne y los niños, 1544, del pintor manierista Vincent Sellaer; Boceto de una obra desaparecida de Miguel Ángel, Leda y el Cisne, 1530; Grabado con una obra del pintor renacentista italiano Jacopo Ripanda, Leda y el Cisne, siglo XVI.)