Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación... Así comienza su famosa novela romántica Historia de dos ciudades el escritor inglés Charles Dickens. De ese desesperado modo quiso retratar el novelista británico una época que iniciaba el mayor cambio producido en la Humanidad al menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Porque el mundo no volvería a ser como antes era, con su inocente mirada o sus estrictos límites humanos trazados por la vida, las costumbres o las formas con las que los hombres habían organizado su mundo. El siglo XVIII tuvo algunos conflictos bélicos entre países y territorios, pero entonces las guerras eran entre soldados y en el campo del honor, donde las batallas se ganaban o perdían sin dañar al resto de la población. Antes de eso Europa había vivido años de un gran dolor -la guerra de los treinta años del siglo anterior-, pero nunca los europeos habían tenido un alarde de tanta crueldad gratuita despiadada, forzada o desgarrada -probablemente a causa de las nuevas armas, la cantidad de personas dispuestas a la lucha y el cainismo- como la que sucumbió en Europa en la Revolución francesa y seguidamente con el impulso devastador que los ejércitos napoleónicos causaron de modo desalmado e indiscriminado contra una población civil desconcertada.

Fue particularmente trágico en España, donde se perdería muy pronto la inocencia de su población. Un país que sufriría además como ningún otro -quizás por resistirse tanto- la fuerza poderosa y cruel de Napoleón. Tal fue la impronta traumática en los españoles que, años después de acabar el conflicto -la guerra de la independencia de 1808-, algunos pintores españoles seguirían creando escenas dramáticas que nunca antes se hubiesen siquiera atrevido a pintar. Goya, el gran maestro de todos ellos, fue el primer pintor que lo hiciera premonitorio y sagaz, el primordial, el más genial, el más anticipado y el mejor. Pero, después de él hubo seguidores suyos que quisieron emularle en estilo y fuerza. Tanto lo hicieron que algunas de sus obras han sido asignadas a Goya sin ser de él realmente. El Museo del Prado dispone desde el año 1912 dos obras de Arte, La hoguera y La degollación, que fueron donadas al museo y atribuidas por entonces a Goya. Pero desde hace unos años se mantiene que es seguro que fueron obras creadas por discípulos o seguidores de él. Sin embargo, se ignora quiénes fueron. El maestro español fue tan poderoso que ensombreció a todos sus seguidores y algunos de ellos no se atrevieron a sobresalir no firmando remedos artísticos de sus obras.

Pero, da igual, el anonimato aquí es lo de menos. Lo importante son la cronología y la grandeza, y las dos obras son incuestionables en eso: la primera mitad del siglo XIX y la obra dispone de una gran fuerza iconográfica. Es significativo la época, primera mitad del XIX, porque es el momento pleno del Romanticismo, de la pasión irreal más ensoñadora, de la épica más gloriosa, de los destellos emocionales más subyugantes por ser estos bellos, sensibles, altruistas y sosegadores. Pero, sin embargo, hubo aún pintores que decidieron, a pesar de la bondad romántica de la tendencia, mostrar en sus obras de Arte la poderosa crueldad bochornosa de una humanidad desengañada. De que a pesar de los momentos esperanzadores después del año 1815 -cuando Napoleón y su ejemplo despiadado acabasen para siempre-, el hombre y su mundo seguían portando aún el terrible gen del desconcierto más aterrador, de un profundo y terrible impulso criminal o de la ceguera más cruel contra los otros, sus semejantes congéneres. En definitiva, de su irracional forma de poder encarar el destino de la humanidad para conseguir así un mundo pacífico, justo y conciliador.

Y de ese modo tan desalentador pintaron -uno o varios seguidores de Goya- estas dos extraordinarias pinturas románticas expuestas en el museo del Prado. Extraordinarias porque supieron sus autores -en tan temprano momento- plasmar el oculto sentido de las acciones más violentas que encierra el oscuro y aterrador espíritu humano. ¿El espíritu humano? ¡Qué contradicción! Pero, sí, así es. Es el mismo espíritu humano que hace sentir maravillosas cosas humanas. Porque tratamos de bárbaros, monstruosos o terroríficos a estos seres violentos cuando son iguales a nosotros. Somos humanos todos y todos llevaremos el mismo potencial entramado de vísceras, emociones, pensamientos, desesperación o maldad. Por eso el pintor -o los pintores- crearon así estas obras desgarradoras a pesar de mostrar ahora, con el sesgo del color o del semblante desdibujado, una sutil diferencia entre víctima y verdugo. Pero es sobre todo el misterio lo que rodea ahora a la impactante pintura La hoguera. En ella vemos solazar junto al fuego a unos humanos con rostros aterradores, ¿qué buscan ellos con ese fuego fatuo? Son seres que degradan su propia condición de humanos acercándose a un fuego que han alentado con el único deseo de destrucción. Es la hoguera asesina no el fuego benéfico o alentador de vida lo que adoran con sus gestos crueles y amenazadores.

¿Qué ha cambiado en el mundo? Lo peor es que a veces no hay llama ni gesto cruel que nos conmocione ya de tanto verlos. Porque llevaremos ya doscientos años de inocencia perdida y suceden las mismas cosas que seguirán sucediendo cada día que pasa. Algo que unos creadores supieron adelantar genialmente con la pincelada aprendida de otro. Por eso da igual que sea o no de Goya la autoría de estas obras. Son obras importantes en sí mismas, son sensaciones estéticas que un pintor -un ser humano comprensivo- supo fijar en un óleo desgarrador para algún futuro autocrítico... Porque no fue reflejo de una acción histórica concreta producida y retratada de un acontecimiento real vivido entonces. No. Fue la representación simbólica de lo más inevitablemente cruel que el ser humano tiene y seguirá teniendo mientras exista. Y que el creador pictórico quiso dejar muy claro con estas obras despiadadas. Anticipadamente. Expresionistamente también. ¿Hay mayor Arte que aquel que el propio hombre hace fijado eterno para siempre con el objeto de criticarse a sí mismo?

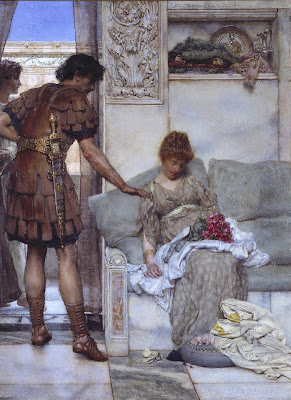

(Óleo sobre hojalata, La degollación, de autor desconocido, seguidor de la escuela de Goya, primera mitad del siglo XIX; Misma técnica y soporte, La hoguera, autor anónimo, seguidor de Goya, primera mitad del siglo XIX, ambas obras en el Museo del Prado, Madrid.)