Hubo un momento en que el Arte

dejaría de ser libre

en el Renacimiento. Con

Botticelli, por ejemplo, comprobamos que, cuando su conversión piadosa de finales del siglo XV, la mitología

como pasión desbordante, pagana o reminiscente de lo más abyecto o terrenal del hombre, dejaría de ser un motivo válido para ser representado en los lienzos renacentistas. Y, entonces, ¿cómo expresar las más bajas pasiones humanas sin el ardor carnal o visceral de unos seres míticos tan depravados? Porque para el mejor simbolismo

efectivo de lo más depravado del mundo los griegos idearon el centauro, un paradigma de los más bajos instintos de los hombres. Aunque algunos centauros fueron diferentes -

como el centauro Quirón,

por ejemplo-, la mayoría de ellos representaban las cualidades más deplorables y despreciables de los hombres. En una secuencia lineal y cronológica he querido mostrar las diferentes formas en que, a lo largo de la historia artística, los creadores han compuesto una concreta leyenda mitológica.

Deyanira fue la tercera de las esposas que tuviera el héroe legendario Hércules. Una vez tuvieron que cruzar los dos el caudaloso y peligroso río Eveno, pero sólo habría una pequeña barca donde hacerlo, teniendo para cruzar ahora el río que hacerlo de uno en uno. Así que, junto al viejo barquero, pasaría primero Deyanira para, luego, en la ribera opuesta, esperar Hércules a que el barquero fuese por él. Pero, escondido tras unos matorrales de la orilla, el terrible centauro Neso -un ser vil y desalmado- asaltaría violentamente a la ninfa Deyanira. De ese modo fue como el centauro trató de raptarla para aprovecharse de ella satisfaciendo así sus más bajos instintos animales. Porque esto no sería un rapto vengativo, ni económico, ni bélico, ni matrimonial siquiera, sólo fue el deseo más depravado y sin freno que, de seguro, sólo esos crueles y salvajes seres mitológicos tuvieran. Hércules solo pudo hacer uso de su arco para poder evitarlo, consiguiendo herir al centauro Neso desde la orilla opuesta. Neso ofreció antes a Deyanira un engaño, una túnica encarnada y ocultamente envenenada para que, cuando perdiese Hércules alguna vez por ella el deseo, éste se la pusiera y así ella volver entonces a recuperarlo. Tiempo después Deyanira haría eso cuando comprobase la pasión de Hércules por otra ninfa, pero, sin ella saberlo, esa tela maldecida acabaría abrasando ahora la piel del héroe. De esta forma moriría el semidiós olímpico, por la mano inocente y engañada de su esposa.

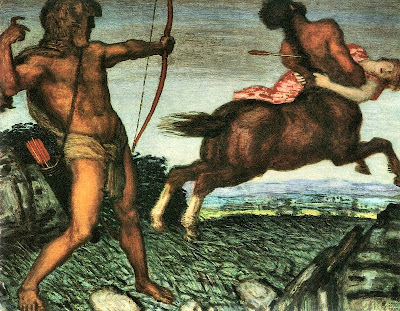

Desde el siglo XV hasta el XIX los pintores plasmaron en sus creaciones una determinada forma de componer la leyenda del rapto de Deyanira. También según la ideología artística de cada época, es decir, según la forma o el estilo en que el pensamiento del momento condicionara a los creadores cómo debían expresar la historia. Durante el Renacimiento -sobre todo en sus inicios- la voluptuosidad más depravada fue absolutamente irrepresentable en el Arte. Por ejemplo, Botticelli quiso dejar claro el triunfo de las virtudes humanas sobre sus manifestaciones más depravadas. Con su obra Palas y el Centauro, el pintor conminaría a este último a ser sojuzgado por una maravillosa e inteligente mujer -la diosa Palas o Atenea-, una deidad griega que posaría su mano ahora sobre la cabeza del centauro, un maldecido ser que, convencido ya, comprenderá las ventajas de ascender su parte más humana sobre la más animal o lujuriosa. Años después el gran pintor Rafael -epígono magistral del más elaborado Renacimiento- crearía un extraordinario fresco para la Villa farnesiana. Un gran fresco donde primaría la grandeza del amor más sublime triunfando sobre todas las criaturas y expresando así el triunfo platónico al que podría aspirar el hombre. Pero mucho antes de eso el pintor cuatrocentista Antonio Pollaiuolo (1432-1498) había mostrado ya la escena más embarazosa de aquel rapto mitológico. Una escena entonces impúdica que, con sus iniciales trazos prerrenacentistas, dejaría muy claro el duro sentido de la ofensa: el descarado y brutal asalto sexual a la bella Deyanira mientras Hércules, decidido, trataba de rescatarla.

Pero algo fue cambiando con los años, y las modas artísticas y sus creadores reflejaron ese cambio con el sesgo subjetivo expresado en cada narración de la leyenda. El relato mitológico dejaba claro el motivo lujurioso del rapto y los creadores debían así expresar una forma de mostrarlo. Es decir, que debían ser representadas con algunas de esas libertades artísticas con las que ellos pudieran entonces expresarlo. Continuamos ahora con el sutil Manierismo, una tendencia artística que serviría de puente entre el abnegado Renacimiento y el explosivo Barroco. En su obra El rapto de Deyanira el pintor manierista Bartholomeus Spranger nos representa ahora solo los perfiles más humanos del bestial y derribado centauro. Luego nos expone a Deyanira como una magna triunfadora de su estado, muy agradecida entre los brazos victoriosos de su héroe. Pero nada mínimamente sórdido expresado en este lienzo, como solo el Manierismo pudiera concebir crear cualquier afrenta de cualquier historia o leyenda. Después, con el barroco más clasicista del pintor italiano Guido Reni, el Arte elaboraría una escena de gran esplendor artístico, de una armonía y belleza clásicas donde la grandiosidad de la composición se erige sobre cualquier otra cosa. Sutilmente, el pintor separa aquí algo más a una exaltada Deyanira -que se acrecienta por sí sola sin acudir a nadie en su infortunio- de un ahora menos monstruoso centauro. Éste aparece incluso con un rostro y un gesto algo más embellecido, dejando la impresión del infame acto con la ambigüedad ahora de haber sido, si acaso, más una admiración hacia ella que un perverso hecho envilecido. Tal era la extraordinaria sublimidad y espectacularidad de Guido Reni y su magnífico clasicismo barroco.

Algo más tarde llegaría el siglo Prerromántico, una tendencia más suave en el Arte, más melodiosa, endulzada o acrisolada dulcemente, pero, también, emocionalmente vertiginosa. Vemos ahora dos obras de este especial momento dieciochesco, un siglo racional y frío pero que empieza a coincidir con balbuceantes formas de un cierto sentimiento explicitado, algo que, dentro de poco tiempo, arrasaría con un ferviente nuevo estilo la forma de entender el mundo y sus pasiones: el Romanticismo más desgarrador. Así es como el apasionado pintor italiano Gaspare Diziani (1689-1767) compuso su versión mitológica del rapto de una forma totalmente diferente. Con la imagen de una Deyanira que mira fijamente a su héroe, hacia su salvador y amado esposo. Y, por primera vez, incluye el pintor un cuarto personaje -un dios menor de los ríos- que representa al viejo barquero atropellado por el vil asalto del centauro. Esta es una libertad artística del momento histórico -el siglo de las luces y del humanismo más ferviente-, donde se reconocen la presencia de esos secundarios y plebeyos personajes. En la siguiente obra de otro creador del mismo siglo, Louis Jean François Lagrènèe (1724-1805), observamos también al anciano personaje abatido tras pasarle el centauro por lo alto. Aquí vemos una composición característica de ese endulzado periodo -una mezcolanza de Rococó y Neoclasicismo- con sus colores melodiosos o apagados. También apreciaremos el semblante sonrosado y doliente de una Deyanira abatida que, ahora, con su mano, se dirige hacia su héroe expresando así el gesto de una sentida pareja alejada de su esposo. Esta tendencia estilística del siglo XVIII suavizaría incluso la parte no humana del centauro, embelleciendo más aún su piel animal con un ahora suave y dulce color blanco.

Y llegamos por fin al último siglo que glosaría en un lienzo las diversas sensaciones de esa leyenda mítica del centauro y de Hércules. Del siglo XIX expongo cuatro imágenes para comprender la complejidad del Arte en esa época. Comienzo por el Academicismo correcto de Jules-Élie Delaunay (1828-1891). En su Muerte del centauro Neso, ¿qué personajes observaremos aquí? Porque no menciona el título de la obra ni el rapto ni a Deyanira, ni siquiera a un Hércules invicto. Es ahora solo la muerte del centauro lo que expresa su autor. Un gran giro en la leyenda, el mismo cambio histórico que haría por entonces, durante el año 1870, el mundo y el Arte. ¿Por qué? Pues porque el mundo había cambiado entonces por completo. El Romanticismo ya pasó, el Realismo se implantaba, pero además un Decadentismo comenzaría a enfrentarse entonces con un Academicismo pragmático y prevalente. Por tanto algo se envolvía en un nuevo y deseado gesto cultural: la pulcritud de lo verídico, es decir, de lo que debía ser representado fielmente a la realidad pero, sin embargo, sin involucrarse del todo ni sentimental, ni moral, ni política o religiosamente.

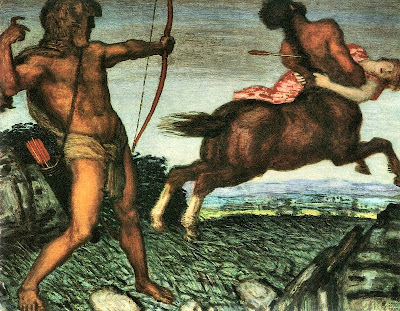

Del mismo modo, el pintor español José Garnelo (1866-1944) trataría de contar luego con trazos más verídicos cómo debió ser la escena real de aquel rapto. Porque ahora sí que demuestra el creador español que fue un asalto sexual y motivado solo por ello. La voluptuosidad la señala el autor claramente en los personajes retratados, esos mismos seres con los que el pintor tituló su obra. El Realismo decimonónico le permitiría hacerlo sin pudor. Incluso se permite el pintor ofrecer un cierto halo retador de triunfo al centauro Neso frente a un Hércules ahora más inseguro. Por último, dos extraordinarias obras del Simbolismo de finales del siglo XIX. Porque esta maravillosa tendencia revuelve aquí por completo la leyenda y reivindicaría también la heroicidad más insigne de la misma. En su caso, Arnold Böcklin transformaría absolutamente -con su singular forma de hacer Arte- el mito de ese rapto. Ahora no vemos al gran héroe Hércules por ningún lado, solo otra cosa distinta, algo muy propio de finales del siglo XIX, un tiempo -el año 1892- donde por entonces la mujer comenzaría a enfrentarse con la masculina sociedad tradicional y su destino en ella.

De ese modo, el pintor Böcklin opone un Centauro sorprendente a una Deyanira poderosa, una mujer ahora aquí más arrogante y fuerte. El simbolismo nuevo de la imagen refleja sólo como humano el rostro de la bestia, lo demás no lo es, o lo es mucho menos. Y además indica en su rostro humano el sorprendido ademán de un fatal golpe recibido por el brazo de una fuerte luchadora, más que por el de una frágil víctima acosada por un monstruo. El otro lienzo simbolista es del pintor alemán Franz von Stuck, un creador que retoma la figura excelsa del gran héroe, un símbolo por entonces -finales del siglo XIX- del hombre más poderoso, del super-hombre nietzscheano que salvará a la humanidad de los desolados atropellos malignos o de lo más denigrante y desalmado. Y, con tantas maneras de hacerlo o de representarlo, finalmente, ¿dónde estará la verdad, si es que ésta importa algo? Porque, ¿importará la verdad? En absoluto. Realmente el Arte no está ni estará para eso. Es el Arte una parte de la verdad pero no toda la verdad. Y así los creadores supieron siempre entenderlo. Al final se tratará tan sólo de Belleza: de mensaje embellecido, de propuesta embellecida o de información embellecida. De lo que queramos que sea, pero, eso sí, solo en el Arte la expresión de un maravilloso momento embellecido.

(Obra del pintor cuatrocentista Antonio Pollaiuolo, Hércules y Deyanira, siglo XV, museo de Arte de Universidad de Yale, USA; Óleo Palas y el Centauro, 1482, Sandro Botticelli, Galería de los Uffizi, Florencia; Fresco El triunfo de Galatea, 1511, Rafael Sanzio, Villa Farnesina, Roma; Óleo Hércules y Deyanira, 1585, del pintor manierista Bartholomeus Spranger; Lienzo de Guido Reni, El rapto de Deyanira, 1621, Museo del Louvre; Obra El rapto de Deyanira, Gaspare Diziani, c.1750; Obra El rapto de Deyanira por Neso, 1755, Louis Jean François Lagrénée, Museo del Louvre; Óleo Muerte del centauro Neso, 1870, Jules-Élie Delaunay; Obra del pintor español José Garnelo, Hércules, Deyanira y Neso, 1888, Real Academia de San Fernando, Madrid; Obra simbolista de Arnold Böcklin, Deyanira y Neso, 1892; Lienzo simbolista, Hércules y Neso, 1899, Franz von Stuck.)