No toda la mitología latina fue heredada de la griega, los romanos mantuvieron también sus propias leyendas míticas antiguas, generalmente recibidas de los etruscos, uno de los pueblos itálicos más peculiares de los que provenían. El poeta latino Ovidio (siglo I) no se limitaría, como algunos escritores romanos, a recrear solo los mitos ancestrales de su cultura grecolatina, también los fabricaría desde la nada. Y así contaría Ovidio la particular leyenda de dos divinidades latinas sin referente griego alguno: Pomona y Vertumno. Según la mitología romana, Vertumno fue una divinidad de la transformación, un dios del cambio radical obrado en las cosas o en los seres. Para los romanos, un pueblo pragmático, la noción de cambio lo identificaban no ya con la metafísica o la ontología, sino con la Naturaleza y sus modificaciones producidas a lo largo del año. Para ellos la verdadera maravilla filosófica era ver variar la Tierra con sus cambios estacionales. Así que, después del crudo invierno, la primavera vendría a renovarlo todo: los colores de sus prados, los frutos multiplicados o la vida renacida con la esperanza de un futuro prometedor. Porque la visión de la Naturaleza nos ofrece, por ejemplo, la sabiduría que existe cuando la pequeña semilla de un árbol acaba convirtiéndose en otro árbol maravilloso. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño, insulso y desmerecedor se transforme luego en una cosa más grande, necesaria y tan bella? Sólo una divinidad podría estar detrás de algo así, decían los romanos. Pero, una divinidad ahora muy natural y terrenal, sin consideraciones místicas o metafísicas.

Así surgiría el dios romano Vertumno, una divinidad que podía cambiar a voluntad cualquier apariencia física. Pomona era una divinidad femenina -a cambio de Vertumno- dedicada a las cosas transformadas por ese cambio, a los frutos o cosas que se obtenían con ese cambio. Pero no de los frutos que la Naturaleza diera salvajemente, sino de aquellos que el ser humano lograse con su esfuerzo, dedicación o arte. Bendecía Pomona con sus dones los jardines bien cuidados, su cultivo, tiempo, dedicación y belleza. Como mujer diosa y hermosa, Pomona florecía con la misma belleza que ella preconizaba en sus cuidados naturales. Hermosa y distante, rechazaba las insinuaciones tendenciosas o lujuriosas de los sátiros o los dioses atrevidos. Ningún hombre -fuese dios o mortal- le interesaba. Como toda mitología útil para la creación artística, esta leyenda fue atendida por los pintores de la historia. Ovidio, amante de la seducción inteligente, compuso la leyenda de la diosa Pomona perseguida y seducida ahora, al fin, con la única cosa que pudiera conseguirla: la transformación o la metamorfosis. ¿Y quién era el dios del cambio? De ahí surgiría el mito latino de Vertumno y Pomona. El dios del cambio trataría de seducir a Pomona con las transformaciones más sugerentes que imaginara: con la mejor belleza, con la mayor atracción pasional, con la más admirada fuerza o con la más sugerente riqueza. Pero nada, la diosa de los frutos y los jardines perfectos no hacía caso alguno de esas cosas mundanas. Hasta que Vertumno ideara otra cosa al comprender qué era lo que Pomona más respetara del mundo.

Y entonces se transformaría en la figura de una cándida anciana. La vejez era un símbolo en Roma de la bondad sincera o la sabiduría más respetada y querida. Con esa treta pudo conseguir el dios del cambio que la bella Pomona accediera a escucharle finalmente. Sólo así Vertumno pudo conseguir ser mirado con ojos receptivos y amables. Esta mitología nos expresa ahora que la seducción transformadora no es más que una forma de empatía que envuelve los argumentos de alguien en una atmósfera de igualdad o nivelación para acercarse al objeto deseado. Para despertarlo así de su ignorancia o de su incapacidad de compresión. Vertumno, gracias a su imagen ahora amable, segura y sabia, pudo conseguir que Pomona accediese por fin a verle. Entonces él -como la vieja sabia honesta y candorosa- comienza a decirle por qué los maravillosos árboles frutales brotan gracias al amor... Así hasta contarle la leyenda de Anaxárete. Esta fue una bella princesa griega cortejada sin éxito por un humilde joven apasionado que terminaría quitándose la vida a causa de ese rechazo. Pero antes le implora a los dioses darle una lección a ella por esa afrenta. Cuando espiaba los funerales del joven fue convertida por los dioses en una estatua para siempre.

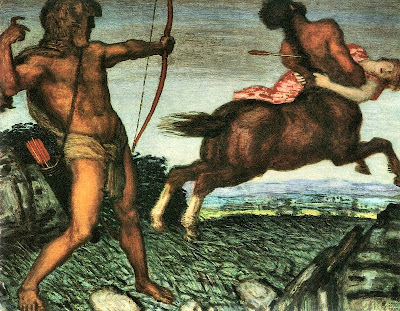

Vertumno observa como Pomona queda fascinada por la leyenda antes de que termine transformándose en sí mismo. Entonces ella acabará percibiendo la sutil insistencia para hacerla entender algo que antes ignoraba: conseguir vencer la ignorancia con el sabio acontecer de un acercamiento inteligente. Esta mitología fue retratada en el Renacimiento por el desconocido pintor Francesco Melzi (1493-1573), un alumno del gran Leonardo da Vinci. Pero no solo fue alumno suyo sino que le acompañaría hasta el final de su vida, cuidando del maestro y de su extraordinario legado. En el año 1522, tres años después de la muerte del genio florentino, Melzi pinta su obra -tan leonardiana- Vertumno y Pomona. En este lienzo está además el universo pictórico de Leonardo: el paisaje con las cordilleras puntiagudas y el manierismo en los brazos retratados o en las rocas laminadas de los suelos pedregosos. En la obra de Melzi vemos cómo la anciana cándida y amable se acerca a la bella y desdeñosa Pomona. Pero, sin embargo, sería el Barroco y no el Renacimiento la tendencia más apropiada para contar esa leyenda. Porque el amor es conquistado por elementos que no son de belleza perfecta, ni de equilibrio armonioso entre ambas necesidades o ambas realidades. El Barroco es desequilibrio, es imperfección, es error o desajuste, cosas que podrán o no conseguir alcanzar la Belleza. Y en esta maravillosa tendencia barroca brillarían dos obras sobre Pomona y su amante. Una de un seguidor de Anton van Dyck (1599-1641) o quizás de él mismo (no he podido descubrir exactamente su autoría real). Pero lo importante es la obra artística en sí, una versión excelsa de la leyenda de Vertumno y Pomona. En este alarde barroquiano vemos cómo Pomona es convencida sin esfuerzo por la figura cálida, comprensiva y amable de la anciana transformada. El pintor retrata incluso al dios del amor -el pequeño Cupido y sus flechas amorosas- abandonando ahora resignado todos sus intentos por seducir, con su pasión desbordada y zalamera, a la bella, desdeñosa y obstinada diosa.

Rubens, el magnífico pintor barroco de exageradas muestras de pasión, pintaría también la leyenda mítica, pero ahora no en su momento inicial sino en su momento final y feliz, cuando Pomona transforma su opinión ante la visión de la nueva imagen que tiene ahora de su amante. Por último, el sutil y exultante erotismo del creador frances del Rococó más romántico, Francois Boucher (1703-1770). Aquí hasta la cándida anciana parece sobrar ante la convencida actitud de una diosa que no dejará de pensar que el amor lo salvará todo siempre. Vertumno, disfrazado de una atractiva vieja, le dice ahora al oído a Pomona las cosas que ella quería haber oído antes, pero que nadie se las había dicho. Y esta sabiduría vencerá por completo a la bella y distante Pomona. Ya no hay excusa para mostrar el amor más desaforado y el pintor francés lo recrea con el sugerente desnudo de la diosa y sus acompañantes. Mucho más efusivo que los desnudos que pudiera haber hecho el pasional Rubens -que incluso cubre parte a su Pomona del año 1619-, ya que los tiempos no dedicarían ahora -en el ilustrado siglo XVIII- valor alguno a esas veleidades tan antinaturales -lo natural es desear siempre la belleza desnuda- del Arte de un siglo antes. Pero, sin embargo, las maravillosas obras barrocas sí que dejarían por entonces expresar el verdadero sentido de la leyenda: que sólo la sabiduría puede vencer a la ignorancia reticente o a la vida más errónea.

(Obra del pintor Anton van Dyck o de algún seguidor suyo, Vertumno y Pomona, 1627, Colección Particular; Lienzo del gran Rubens, Vertumno y Pomona, 1619, Colección Privada; Óleo del pintor renacentista Francesco Melzi, Vertumno y Pomona, 1522, Museos Estatales de Berlín, Alemania; Cuadro del pintor del Rococó, Francois Boucher, Vertumno y Pomona, 1740.)