Cuando con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla del año 1929 se dedicaran pabellones a países de América para dar a conocer su arte y cultura, hubo un grupo de españoles que crearon entonces la Sociedad Quinta de Goya. Era un grupo de amigos de el Arte del genial pintor aragonés. Para esa exposición crearon la reproducción a escala pequeña de una de las estancias que Goya (1746-1828) tuviera en su finca La Quinta del Sordo en el Madrid de comienzos del siglo XIX. En esa habitación el genial creador español pintaría directamente en la pared unos extraños, duros, oscuros, aberrantes y muy crueles dibujos, unas creaciones artísticas a las que se les llegaría a llamar luego Pinturas Negras. Una de aquellas pinturas negras fue la que se acabaría denominando tiempo después Saturno devorando a un hijo. Las interpretaciones que se han escrito de esta obra oscura de Goya son dramáticas todas: desde la melancolía o la depravación del ser al miedo más violento -el peor de los miedos- o la pérdida incluso del poder. Es la obra como una antropofagia metafísica en su metáfora más realista y atroz, esa misma que tiene como representación victimista a lo más cercano ahora: al hijo, al hermano, al amigo o al compañero. Es, así, la traición criminal más aberrante.

En el año 1873 un barón belga compra la finca y con ella las pinturas negras de sus paredes. El barón entonces quiso hacer algo curioso y plausible: trasladar a un lienzo esas pinturas parietales. Para ello contaría con la magnífica colaboración del pintor español Salvador Martínez Cubell (1845-1914), el cual pasaría las Pinturas Negras de Goya pintadas en la pared a los lienzos que hoy admiramos en el Museo del Prado. El interés del barón Erlanger no fue tanto artístico como comercial. Así que el aristócrata belga, al no poder conseguir que esas despiadadas imágenes fuesen compradas por nadie, las donaría al Museo del Prado en el año 1881. La crueldad de los depredadores ha sido en el Arte reflejada sutilmente gracias a eso que tiene el Arte de poder expresarlo todo con un espíritu devocional o providencial extraordinario. En el año 1600 el magnífico pintor del Barroco Caravaggio pinta, para la iglesia de San Luis de los franceses de Roma, un lienzo que muestra no sólo el martirio del apóstol Mateo sino toda una descripción de la maldad más depredadora, esa maldad que sólo un ser humano pueda llegar a ser capaz de tener. Y no sólo como sujeto activo de la violencia sino también -quizá lo peor- como sujetos pasivos de la misma. Para derribarlo y asesinarlo uno solo bastaría, sin embargo, hay más de diez personajes en el cuadro mirando ahora cómo San Mateo, indefenso, padecerá la más brutal y despiadada agresión violenta. Algunos huyen ante el horror y otros simplemente observan o miran como en un macabro espectáculo distante. Pero la fuerza de la maldad se aprecia sobre todo en la figura del verdugo, un ser vil que, decidido, impide a la víctima tomar incluso la palma que un ángel le ofrece ahora, un símbolo -la palma- de la alta consagración a la muerte de un mártir. Es no sólo la depredación física sino también la espiritual del inocente, de la vulnerable presa.

¿Es la inocencia una cualidad que todos llegamos a poseer alguna vez en nuestra vida? Se sitúa representativamente la inocencia en la infancia, pero no creo que tenga necesariamente mucho que ver con ella, al menos la inocencia entendida como actitud vital y no como reflejo de la inconsciencia o falta de desarrollo, éstas propias de la niñez. Además, ¿es verdaderamente la inocencia un síntoma de irreflexión, de escasa racionalidad, listeza o avispamiento? Para que exista un depredador debe existir una presa, pero, ¿ésta tiene algún sentido sola en sí misma? ¿Deja de ser la víctima una entidad completa (con todos los elementos para vivir, sobrevivir y defenderse) por el hecho mismo de ser una presa? ¿Cómo sabremos hasta dónde la inteligencia deja de brillar para que aparezca la inocencia de la presa en su horizonte?, ¿son incompatibles la inocencia y la inteligencia? O, también, ¿puede ser que no todas las víctimas sean inocentes?, ¿o sí lo son siempre? Para eso habría que entender qué queremos definir con víctima. Si es todo ser que pueda sufrir daño, ¿cuántas víctimas hay en realidad? Y para que haya daño, ¿alguien tiene que afligirlo a su vez? Si todo eso es así, entonces, ¿cuántos depredadores, sin a veces saberlo ellos mismos, deben también existir? Puede que después de recibir el daño, si no se perece en él, consigamos perder la actitud que nos llevó a ser víctimas. Entonces, ¿perderemos así la inocencia?, ¿la perdemos realmente? La inocencia debe ser acaso como la memoria, que creemos perderla porque nos desaparece el recuerdo, confuso y alterado, por el paso del tiempo o por el rechazo que de él hagamos, aunque el cerebro nos siga manteniendo, latente y oculta, su impronta para siempre. Posiblemente, como en los entresijos íntimos de nuestra memoria, la inocencia continúe, tímida y dormida, en los seres donde siempre estuvo alojada, donde es imposible otra actitud que no sea la deseada, envidiable y maravillosa inocencia.

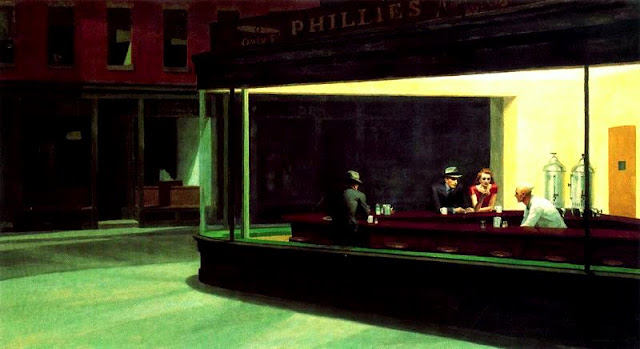

(Óleo sobre revoco trasladado a lienzo del pintor Goya, Saturno devorando a su hijo, 1823, Museo del Prado; Cuadro de tinta sobre papel de la pintora española Jacinta Gil Roncalés, 1917, Depredador, 1998; Diorama de la estancia de Goya en La Quinta del Sordo, reproducción de la Univesidad de Sevilla, 1929; Cuadro de Caravaggio, El martirio de San Mateo, 1600; Óleo de Paul Gauguin, La pérdida de la inocencia, 1891, Norfolk, USA; Dos óleos del pintor francés Pierre-Paul Prud'hon, 1758-1823, El amor seduciendo a la inocencia, 1809, Metropolitan de Nueva York, y La inocencia eligiendo al amor por encima de la riquezas, 1804, Hermitage; Cuadro del artista italiano Eugene von Blaasb, 1843-1931, La Inocencia, donde se observa aquí la clara, inevitable y auténtica actitud inocente.)