¿Cómo sino utilizar los colores para emocionar desesperadamente con el Arte? Para emocionar y para sentir cosas inspiradoras... a través de los sentidos menos permanentes. Porque no durará mucho ese momento emocional. No durará más de lo que suponga un latido y su contralatido desatento. Porque no se tratará de fijar en un lienzo nada demasiado: ni la mirada, ni la conciencia, ni la pasión...; sino sólo ahora, vagamente, un desgarrado instante sin dolor. Y esto lo comprendieron algunos creadores artísticos muy pronto. Aunque no sería comprendido bien hasta el Romanticismo, una tendencia que no llegaría hasta finales del siglo dieciocho pero que desde comienzos de ese siglo balbucearían ya algunas semblanzas parecidas. Unas sensaciones prerrománticas que anunciarían lo que, luego, terminaría arrasando el espíritu humano y sus creaciones artísticas como cosa alguna antes hubiera podido imaginarse. El pintor italiano Giovanni Pannini (1691-1765) fue, por ejemplo, uno de los primeros en pintar las ruinas de la antigüedad clásica. Sin él saberlo aún, sin ser él para nada romántico, estaría ya empezando a cimentar los elementos primigenios de la fugacidad romántica. Tiempo después el pintor del Rococó español Luis Paret y Alcázar (1746-1799) mostraría, en sus aún obras empalagosas de esa tendencia dieciochesca, un apasionado tono de fervor lastimero o un suave pero acusado cierto acontecer emocional...

Ayudaría, tal vez, su destierro en el caribe producido por haber favorecido a un infante real -su amigo Luis Antonio de Borbón- de amantes jovencitas. Posiblemente, también ayudaría el mar y su sensación de límite ahora entre dos mundos: de reflejo por un lado de la infinitud abrumadora de lo poderoso como, por otro, de la humana, frágil y vulnerable finitud de lo terrenal. Así, por ejemplo, Jean Pillement (1718-1808) compuso su apasionada obra Náufragos llegando a la costa. Qué belleza de triste naufragio y qué maravilloso panorama tan desolador... Luego, a finales del siglo XIX, hasta el pintor sueco Knut Ekwall (1843-1912) se dejaría seducir por sobrenaturales seres marinos y sus míticos encantos misteriosos. En su obra El pescador y la Sirena manejaría el pintor esa ambigua certeza tan inspiradora: ¿quién, realmente, estaría buscando a quién, el pescador o la sirena? Pero será el poeta Bécquer, el magistral escritor romántico español, al que le debamos todo lo que con ese universo de emociones quedaría entonces definida la tendencia romántica como un especial y concreto estilo narrativo. Porque es a él al que le debemos la magia de combinar sentimientos fugaces, belleza ilusoria, paisajes monumentales, ruinosos o mortecinos así como una especial aura espiritual cargada de metáforas, rimas y leyendas. Porque sólo Bécquer, como nunca nadie lo hiciera antes, supo expresar con palabras aquellas mismas emociones que los pintores habían recreado con pinceles. Y, desde entonces, toda una gran epopeya literaria se fraguaría en la historia para alarde de otros géneros artísticos, otros medios y otras formas de expresarlos. Y qué mejor homenaje -aunque sea algo largo el texto- que un fragmento de su especial escritura romántica. Aquí, en esta prosa poética, escrita para unos artículos de un periódico de Madrid a mediados del siglo XIX, nos deslumbra ahora el poeta español con lo mismo que otros, antes y después de él, trataron de exponer de otras formas diferentes. Sin embargo sólo él, genialmente, conseguiría aunar lo más románticamente descriptivo con lo más emocionalmente inefable.

Un día entré en el antiguo convento de San Juan de los Reyes. Me senté en una de las piedras de su ruinoso claustro y me puse a dibujar. El cuadro que se ofrecía a mis ojos era magnífico. Largas hileras de pilares que sustentan una bóveda cruzada de mil y mil crestones caprichosos; anchas ojivas caladas como los encajes de un rostrillo; ricos doseletes de granito con caireles de hiedra que suben por entre las labores, como afrentando a las naturales, ligeras creaciones del cincel, que parece han de agitarse al soplo del viento; estatuas vestidas de luengos paños que flotan como al andar; caprichos fantásticos, gnomos, hipógrifos, dragones y reptiles sin número que ya asoman por encima de un capitel, ya corren por las cornisas, se enroscan en las columnas o trepan babeando por el tronco de las guirnaldas de trébol; galerías que se prolongan y que se pierden, árboles que inclinan sus ramas sobre una fuente, flores risueñas, pájaros bulliciosos formando contraste con las tristes ruinas y las calladas naves, y, por último, el cielo, un pedazo de cielo azul que se ve más allá de las crestas de pizarra, de los miradores, a través de los calados de un rosetón.

En tu álbum tienes mi dibujo; una reproducción pálida, imperfecta, ligerísima de aquel lugar, pero que no obstante puede darte una idea de su melancólica hermosura. No ensayaré, pues, describírtela con palabras, inútiles tantas veces. Sentado, como te dije, en una de las rotas piedras, trabajé en él toda la mañana, torné a emprender mi tarea a la tarde y permanecí absorto en mi ocupación hasta que comenzó a faltar la luz. Entonces, dejando a mi lado el lápiz y la cartera, tendí una mirada por el fondo de las solitarias galerías y me abandoné a mis pensamientos. El sol había desaparecido. Sólo turbaban el alto silencio de aquellas ruinas el monótono rumor del agua de aquella fuente, el trémulo murmullo del viento que suspiraba en los claustros y el temeroso y confuso rumor de las hojas de los árboles que parecían hablar entre sí en voz baja.

Mis deseos comenzaron a hervir y a levantarse en vapor de fantasías. Busqué a mi lado una mujer, una persona a quien comunicar mis sensaciones. Estaba solo. Entonces me acordé de esta verdad, que había leído en no se qué autor: La soledad es muy hermosa... cuando se tiene junto alguien a quien decírselo. No había aún concluido de repetir esta frase célebre, cuando me pareció ver levantarse a mi lado y de entre las sombras una figura ideal, cubierta con una túnica flotante y ceñida la frente de una aureola. Era una de las estatuas del claustro derruido, una escultura que arrancada de un pedestal y arrimada al muro en que me había recostado, yacía allí cubierta de polvo y medio escondida entre el follaje, junto a la rota losa de un sepulcro y el capitel de una columna.

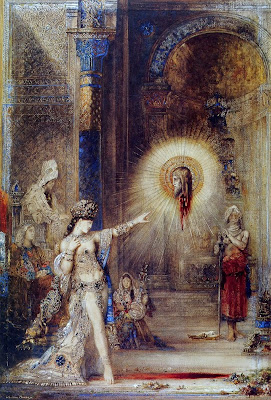

Más allá, a lo lejos, y veladas por las penumbras y la oscuridad de las extensas bóvedas, se distinguían confusamente algunas otras imágenes: vírgenes con sus palmas y sus nimbos, monjes con sus báculos y sus capuchas, eremitas con sus libros y sus cruces, mártires con sus emblemas y sus aureolas, toda una generación de granito, silenciosa e inmóvil, pero en cuyos rostros había grabado el cincel la huella del ascetismo y una expresión de beatitud y serenidad inefables.

He aquí, exclamé, un mundo de piedra; fantasmas inanimados de otros seres que han existido y cuya memoria legó a las épocas venideras un siglo de entusiasmo y de fe. Vírgenes solitarias, austeros cenobitas, mártires esforzados que, como yo, vivieron sin amores ni placeres; que, como yo, arrastraron una existencia oscura y miserable, solos con sus pensamientos y el ardiente corazón inerte bajo el sayal, como un cadáver en su sepulcro.

Volví a fijarme en aquellas facciones angulosas y expresivas; volví a examinar aquellas figuras secas, altas, espirituales y serenas, y proseguí diciendo: ¿Es posible que hayáis vivido sin pasiones, ni temor, ni esperanzas, ni deseos? ¿Quién ha recogido las emanaciones de amor, que como un aroma, se desprenderían de vuestras almas? ¿Quién ha saciado la sed de ternura que abrasaría vuestros pechos en la juventud? ¿Qué espacios ni límites se abrieron a los ojos de vuestros espíritus, ávidos de inmensidad, al despertarse al sentimiento? La noche había cerrado poco a poco. A la dudosa claridad del crepúsculo había sustituido una luz tibia y azul; la luz de la luna que, velada un instante por los oscuros chapiteles de la torre, bañó en aquel momento con un rayo plateado los pilares de la desierta galería. Entonces reparé que todas aquellas figuras, cuyas largas sombras se proyectaban en los muros y en el pavimento, cuyas flotantes ropas parecían moverse, en cuyas demacradas facciones brillaba una expresión indescriptible, santo y sereno gozo, tenían sus pupilas sin luz, vueltas al cielo, como si el escultor quisiera semejar que sus miradas se perdían en el infinito buscando a Dios. A Dios, foco eterno y ardiente de hermosura, al que se vuelve con los ojos, como a un polo de amor, el sentimiento del alma.

(Fragmento último de la Carta IV, Cartas literarias a una mujer, del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, publicadas en el diario El Contemporáneo, Madrid, años 1860-1861.)

(Óleo Ruinas con la pirámide de Cayo Cestio, 1730, Giovanni Paolo Pannini, Museo del Prado; Obra del pintor Jean-Baptiste Pillement, Náufragos llegando a la costa, 1800, Museo del Prado; Cuadro El pescador y la Sirena, finales del siglo XIX, del pintor sueco Knut Ekwall; Óleo Muchacha durmiendo, 1777 -aprox.-, de Luis Paret y Álcazar, Museo del Prado; Cuadro Ruinas de San Juan de los Reyes de Toledo, 1846, del pintor español Cecilio Pizarro, Museo del Romanticismo, Madrid; Óleo del pintor español Vicente Palmaroli González, A la vista, 1880, Museo del Prado, Arte del Siglo XIX, Madrid.)