No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando se comenzaron a subastar las obras de Arte. Aunque sería a partir de la Revolución francesa cuando se activaría aún más el comercio del Arte. Posiblemente, los frustrados aristócratas franceses vieron entonces una salida económica viable enajenando sus tesoros artísticos, esos objetos custodiados por siglos y siglos de transmisiones familiares solariegas. Los británicos se beneficiaron además con la mediación en esas transacciones artísticas, ya que, a partir de entonces, se desarrollarían con una fervorosa compulsividad en su país. Pero, entonces como ahora, ¿qué valorará verdaderamente una obra de Arte? ¿Cómo se puede enjuiciar materialmente una emoción, una pulsión ahora, enamorada casi, hacia un lienzo artístico, sea el que sea? O, ¿es que sólo es algo económicamente tasable el Arte, sin nada más que lo valore? En Madrid, por ejemplo, en la Sala Alcalá, se subastaría en el año 2009 un cuadro barroco del pintor napolitano Andrea Vaccaro (1604-1670): Magdalena penitente. Ese lienzo alcanzaría entonces la cifra de 90.000 euros. Otra obra subastada ese mismo año, esta vez en la Sala Retiro, fue Coracero francés, datada en el año 1813 y firmada por el pintor español José de Madrazo. Esta obra consiguió venderse al Museo del Prado por 60.000 euros. Pero, lo verdaderamente curioso, lo que tal vez nos haga enajenarnos ahora a nosotros más que a las propias obras, fue el valor que obtuvo el cuadro contemporáneo del pintor alemán Martin Kippenberger (1953-1977): Bar de París. Esta obra de Arte conceptual -arte donde la creación se ejecuta más por su ideación o concepto que por su composición formal o espacial- se llegaría a subastar, en la Sala Christie`s de Londres, en casi 2,5 millones de euros.

Cuenta una parábola evangélica (Lucas, capítulo 15) que una mujer se percataría una vez de haber perdido un dracma en su casa, una sola moneda entonces de las diez que poseía... Empezaría a buscarla por toda la casa, por las habitaciones, los armarios y sus cajones cerrados. Comenzaría de día, y no dejaría ya de hacerlo hasta encontrarla. Para buscarla mejor cuando la luz dejó de brillar, encendería una pequeña lámpara para ayudarse. Tendría también que hacer otras cosas en su casa, otras tareas, pero las dejó todas para solo buscar esa única moneda perdida. Eran diez las monedas que ella tendría, todo lo que ella tendría -monedas de muy poco valor además-, pero tan sólo ahora una, ¡una sólo!, habría perdido en su propia casa, no afuera de ella. Aun así, lo dejaría todo para dar con esa moneda..., aunque fuese sólo la décima parte del poco valor que ella tendría. Continuaría barriéndolo todo, mirándolo todo, ahora con su luz sostenida entre las manos... Así hasta que, por fin, la encuentra entre las rendijas ocultas de un oscuro suelo maltratado. ¿Qué valor tendría para ella esa pequeña moneda, tan sólo esa única, perdida y vulgar moneda ahora? ¡Todo el del mundo!

Así, como el dios que no cejará en valorar cada una de sus ovejas, con ese valor real y auténtico de la cosas intangibles y sus principios, esa leyenda sagrada nos inspirará para entender ahora algo más el verdadero valor de las cosas... Para que entendamos mejor la diferencia entre valor nominal y espiritual. El puramente económico y coyuntural, por un lado, del que tiene que ver ahora con las emociones, con las cosas que nos atarán, irresistiblemente, a alguno de nuestros deseos más viscerales y profundos. Algo, por lo tanto, que no tiene ningún valor cuantitativo. Que no puede enajenarse, ni trascender más allá de nuestra íntima sensación mental más poderosa. Porque ahí, en nuestra mente emocional, es donde radicarán los auténticos valores de la vida, esos que nunca podrán ser subastados ni enajenados... Porque de ahí -de nuestro interior más profundo- jamás podrán ya ser liberados, transmutados, catalogados, suplantados.... o enajenados.

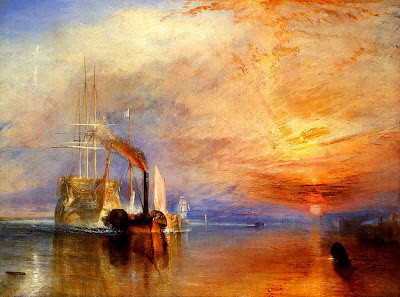

(Cuadro del pintor alemán Martin Kippenberger, Bar de París, siglo XX; Óleo del pintor español Alejandro Ferrant, 1843-1917, Interior del Corgo, con una salida de 3.600 euros en una subasta en 2009; Cuadro del insigne pintor español Sorolla, Pescador, de 1904, subastado en 2009 en Sotheby's de Londres por 3,6 millones de euros; Cuadro del pintor barroco holandés Gerri Dou, 1613-1675, Una anciana sentada junto a la ventana con su rueca, subastado también en Sotheby's en el año 2009 por 3,5 millones de euros; Óleo Coracero francés, 1813, del pintor español José de Madrazo; Cuadro del pintor Andrea Vaccaro, Magdalena penitente, siglo XVII; Cuadro del pintor italiano barroco Domenico Fetti, Parábola de la moneda perdida, 1622.)