Picasso no llegaría a titular sus obras justo al terminarlas, a veces tardaba hasta dos años en hacerlo. Cuando finalizó una de sus obras más emblemáticas del inicio cubista -esas mujeres desnudas y deformadas realizada en el año 1907-, no fue entonces sino un amigo y crítico -André Salmon- quien nombraría el cuadro tan modernista como Las señoritas de Avinyó. Hacía referencia con ese título a unas putas de un prostíbulo de la calle Avinyó de la ciudad de Barcelona. Pero, como fuese ese un lugar muy poco conocido, alguien empezaría a confundir el nombre de la calle barcelonesa con la palabra homófona más conocida de la ciudad francesa de Avignon. Sin embargo, ¿qué llevaría a Picasso, verdaderamente, a crear esta pintura tan absolutamente extraña para entonces? El Impresionismo había comulgado gratamente con las innovaciones técnicas y el progreso social del siglo XIX. Así fue como los pintores Manet y Monet, por ejemplo, plasmaron ciudades modernas y orgullosos ferrocarriles en sus maravillosos y sublimes cuadros impresionistas. Las grandes naciones europeas habían colonizado casi todo el mundo y trataron de influir en esos territorios, en sus gentes y su historia. Europa celebraría durante el año 1884 en Berlín una conferencia para repartirse todo el mundo colonial conocido y por conocer. Así se descubrirían entonces las veladas intenciones egoístas de la sociedad occidental en esos remansos de naturaleza virgen, pura, oriental y primitiva.

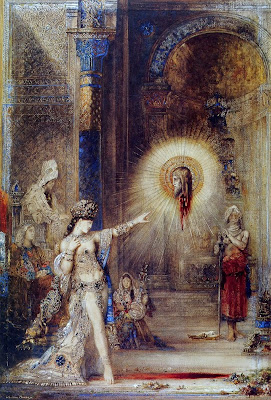

Pero también por entonces nuevos jóvenes creadores, artistas nacidos en la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a romper con sus maestros o con los convencionalismos -si no técnicos y académicos sí conceptuales y morales- ofreciendo ahora una nueva forma de expresión que ellos entendían como el mejor modo de representar las cosas del hombre y de su mundo. Sin embargo, no era todo eso nuevo del todo. El orientalismo, por ejemplo, fue una forma de expresar lo diferente o desconocido en Europa desde el siglo XVIII, resaltando las virtudes oníricas o fantasiosas de un mundo que, por su exotismo, conllevaría tanto una admiración como una afición -aunque más personal que social o institucional- en el mundo del Arte occidental. Lo primitivo fue utilizado como un concepto contradictorio por entonces, es decir, como una forma tanto despectiva como positiva de entenderlo. Cuando en el año 1886 llega el pintor Paul Gauguin a la región de Pont-Aven, en la costa noroccidental francesa, descubre un lugar elegido treinta años antes por otros artistas y creadores anteriores. Un lugar donde vieron el paraíso pintoresco y alejado de la avasalladora sociedad industrial, que, por entonces -mediados el siglo XIX-, podría aún representar aquellos valores puros e íntegros que ellos anhelaran tanto. En esta región francesa se desarrollaría una nueva forma de crear -La escuela de Pont Aven-, una tendencia artística que luego llevaría a otras diferentes -aunque parecidas- escuelas por toda Europa. Tendencias que tratarían de innovar con sus alardes primitivos una inspiración más natural o más cercana a las cosas simples, así como también muy alejadas de toda sofisticación, industrialización o desarrollismo.

Es por lo que el Arte Moderno surgió de una oposición a la cultura tradicional, industrializada y urbana de finales del siglo XIX europeo. El creador francés Alphonse-Etienne Dinet (1861-1929) llegaría incluso hasta cambiar de creencia religiosa -se haría musulmán- para identificarse mejor con el mundo que más le arrebataría y seducía de las regiones norteafricanas de la Argelia francesa. En sus retratos de belleza racial de las mujeres argelinas trata el pintor de conseguir describir la naturalidad y pureza de sus rasgos como la más perfecta representación de lo ideal o de lo exquisitamente natural, sin los aspectos contaminados o abyectos de la hiriente sociedad occidental de la que era originario. En Las señoritas de Avignon el creador español Picasso rompe completamente con la forma de entender la perspectiva, los contornos, el perfil y los colores usados por sus maestros. Pero, sin embargo, ¿no dejaría también traslucir además una expresión primitiva con esos semblantes tan tribales de sus señoritas retratadas? No obstante, asociaría así el pintor cubista una manera de crear innovadora con una interpretación reivindicada de esos mismos elementos. Esos elementos con los que, otros antes que él, habían comenzado a llevar a cabo -aunque de otra forma- sus creaciones artísticas innovadoras. Gauguin fue un claro precedente de esto. Su extraordinaria producción polinesia muestra la inspirada manera de vincular, por oposición, naturaleza frente a sociedad urbana por ejemplo. Es decir, poblaciones inocentes todavía puras y entregadas a su sentido natural frente a los seres depravados, obtusos y pretenciosos de la torturada y torturante sociedad industrial.

Pero, ¿no sería todo eso además una forma de utilización artística de esas culturas primitivas para realizar con ellas una manipulación ahora de su devenir histórico? Porque todo Arte es una forma de poder subliminal, de subjetivismo para ser expresado siguiendo unas pautas propias que cada creador condicionará con su obra. Sin embargo, ¿se justificará el Arte para poder ser utilizado así como un arte manipulador...? El Arte, sin embargo, es y debe ser libre en todas sus matizaciones. El Arte pictórico sólo es una expresión artística más de todas las que existen. Y el Arte, además, más allá de una visión bella o marcadamente conceptual, no tratará nunca de conseguir cambiar nada, ni de condicionar nada, por mucho que el que lo exprese lo pretenda así, o parezca que lo pretenda, de la forma ahora más condicional o manipuladora que quiera expresarlo. Sin embargo, todo eso fue el gran salto que diera por entonces el Arte clásico hacia la modernidad.

(Óleo La siesta, 1933, del pintor Marius Buzon, Francia; Obra Las señoritas de Avignon, 1907, Picasso, Museo de Arte Moderno, Nueva York; Cuadro Escena en el jardín de un serrallo, 1743, Giovanni Antonio Guardi, Museo Thyssen Bornemisza, Madrid; Óleo En el borde de la Rambla, 1890, Alphonse-Etienne Dinet, Museo de Reims, Francia; Pintura de Paul Gauguin, Visión tras el sermón, 1888, Galería Nacional de Escocia; Obra Los dioses y sus fabricantes, 1878, Edwin Long, Inglaterra; Obra de Van Gogh, Retrato de Père Tanguy, 1887, Museo Rodín, París; Óleo Mata Mua -Érase una vez-, 1892, Paul Gauguin, Museo Thyssen Bornemisza, Madrid.)